Т. Н. Агеенко ГУ «Национальный архив Республики Беларусь»

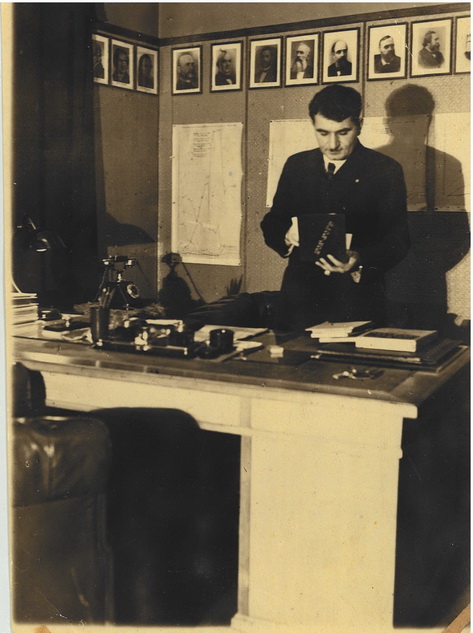

М. А. Джагаров. [1930-е гг.]. Из семейного архива Б. М. Джагарова

Обращение к изучению биографий является одним из способов постижения истории. Оно дает возможность понять причины тех или иных событий, делает более понятными обстоятельства, которые двигали человеком при совершении действий и могли быть судьбоносными не только для него, но и для всего государства. ХХ век стал периодом значительных преобразований, войн и революций, в которых наравне с белорусами участвовали представители других национальностей (евреи, поляки, русские и др.). Были среди них и армяне, в числе которых обращает на себя внимание биография М. М. Джагарова, участника Великой Отечественной войны, государственного деятеля.

Михаил Михайлович Джагаров родился 25 декабря 1920 г. в городе Армавир Кубано-Черноморской области РСФСР в семье Момпре Акопянца и Эрны Авдеевны Джагаровой. В 1924 г. после тяжелой болезни Эрна Авдеевна умерла в Москве и отец, оставив семью, уехал. Воспитанием мальчика занималась бабушка по линии матери, вместе с которой он в 1930 г. переехал в Москву, где жил и работал Михаил Авдеевич Джагаров, родной брат матери [9, л. 6]. В 1933 г. Михаил Авдеевич и его супруга Александра Илларьевна (врач-лаборант невропсихиатрического института имени П. Б. Ганушкина в Москве) усыновили мальчика.

Во всех автобиографиях Михаил Михайлович очень тепло отзывался о дяде. В некоторых документах писал о нем как об отце. Михаил Авдеевич Джагаров (1900–1944) в начале 1920-х гг. учился на медицинском факультете в Азербайджанском университете в Баку, затем – во 2-м Московском медицинском институте, который окончил в 1926 г. В 1934–1941, 1943–1944 гг. работал главным врачом 1-й Московской психиатрической больницы. Начиная с 1930-х гг. М. А. Джагаров активно работал над большим проектом по документированию истории дореволюционной психиатрии и дисциплины в целом. Для этого в мае – октябре 1944 г. организовал и провел интервью десяти психиатров. Кроме того, Михаил Авдеевич собрал оригинальные документы, а также копии и выписки дел по истории психиатрии, которые хранятся в его личном фонде в архиве Музея истории Преображенской психиатрической больницы им. В. А. Гиляровского [7, с. 78–79]. В 1941–1943 гг. М. А. Джагаров служил начальником фронтового госпиталя Северного фронта в звании майора медицинской службы [3]. Умер в Москве 22 декабря 1944 г. при трагических обстоятельствах. Михаил Авдеевич был талантливым человеком и, занимаясь воспитанием юного Михаила, несомненно оказал влияние на формирование его личности и характер.

После окончания 10 классов 4-й артиллерийской специальной школы в Москве и 2-го Ленинградского артиллерийского училища молодого лейтенанта М. М. Джагарова направили командиром взвода 130-го корпусного артиллерийского полка в г. Ломжу Белостокского воеводства. Начало Великой Отечественной войны застало его в летних военных лагерях. С первых часов участвовал в боях с наступающим врагом. Однако остановить во много раз превосходящего противника не удалось. После двух дней борьбы красноармейцы были вынуждены отступать, выходить из окружения в сторону Белостока – Волковыска – Слонима. В это время Михаил Михайлович был несколько раз ранен, скрывался от немцев. О событиях того времени М. М. Джагаров рассказал в книге «Костры партизанские», написанной на основе воспоминаний и архивных документов: «Теперь наш путь лежал к Березине. Нам казалось, что фронт должен быть именно там, что части Красной Армии задержат у этой водной преграды фашистов» [6, с. 19]. Однако, надежды их не оправдались: «Ночью 2 июля, форсировав железнодорожную магистраль Осиповичи – Бобруйск, вышли к Березине. Местные жители сообщили, что основные бои здесь прошли несколько дней тому назад. От Березины линия фронта продвинулась далеко на восток. Почти все ближайшие деревни были заняты немецкими войсками. На коротком партизанском совещании было принято решение продолжать движение вдоль Березины на север» [6, с. 19–20]. В результате, осознав, что до линии фронта им не добраться, красноармейцы решили начать диверсионную работу в тылу противника.

В октябре 1941 г. Михаил Михайлович вместе с красноармейцами, попавшими в окружение, и военнопленными под видом заключенного устроился на работу на торфозавод «Белое болото» Борисовского района. Он подпольно начал организовывать партизанский отряд. В феврале 1942 г. вывел в лес первую группу людей, в апреле 1942 г. с последней группой сам ушел в лес [13, л. 388]. Здесь был организован отдельный партизанский отряд «Комсомол», который действовал в Борисовском и Бегомльском районах. Командиром выбрали М. М. Джагарова. К первому мая отряд насчитывал до 60 вооруженных бойцов. В течение весны – лета 1942 г. партизаны провели ряд успешных боевых операций, в том числе разгромили торфозавод «Красный Октябрь» [14, л. 73].

Летом 1942 г. отряд Михаила Джагарова вместе с другими перешел линию фронта. Мотивы этого поступка до конца не понятны. Е. Ионников, автор документальной повести «Старик», высказал следующее предположение: «Большинство представленных на совещании отрядов были созданы и состояли в основном из бойцов Красной Армии, попавших в окружение или в плен еще летом 1941 года, которые считали за благо выйти в тыл, присоединиться к Красной Армии и продолжить борьбу на фронте» [5].

После непродолжительного отдыха в тылу, отряд был направлен в Червенский район, где в августе 1942 г. по решению Минского обкома партии из отрядов зоны создана 1-я Минская партизанская бригада, в которой Михаила Михайловича назначили начальником штаба бригады. В сентябре 1943 г. М. М. Джагаров был награжден орденом Красной Звезды и медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. В наградных документах отмечалось: «в декабре месяце [1942 г.] с группой разведчиков пустил под откос вражеский эшелон, где было уничтожено: 1 паровоз, 21 вагон, убито 250 гитлеровцев, ранено около 200» [14, л. 73].

В партизанах Михаил Михайлович познакомился со своей будущей супругой – Марковской Ириной Степановной (1924–2010). Ирина Степановна родилась в Минске в семье музыканта и педагога С. С. Марковского, до войны окончила художественную студию. О том, с чем пришлось столкнуться семье Марковских в первый год войны рассказал сын Ирины и Михаила – Борис Михайлович Джагаров. С началом войны семья ушла из Минска и поселилась в Пуховичах. К этому времени оккупационные власти издали приказ, согласно которому все граждане в возрасте от 14 до 60 лет должны работать, в противном случае могли отправить на принудительные работы в Германию. Родители Ирины поступили в Пуховичскую школу-семилетку преподавателями. Ирине Степановне удалось устроиться учителем рисования в школу в д. Блонь в пяти километрах от Пухович. Семья помогала партизанам, чтобы избежать ареста, им пришлось уйти в лес [2]. В партизанах И. С. Марковская была рядовой отряда Ф. Ф. Юрченко, с 1 февраля 1943 г. делопроизводителем бригады. Принимала активное участие в составе редколлегии по выпуску художественно-литературных журналов отряда Ф. Ф. Юрченко [12, л. 4]. За участие в партизанском движении Ирина Степановна награждена медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени [15, л. 155]. После войны работала в Минском лингвистическом институте.

Историю знакомства с Михаилом Михайловичем Ирина Степановна рассказала в интервью газете «Советская Беларусь». Как-то раз один из партизан полушутя сказал: «Я тебе, Михаил, невесту нашел…». Вскоре Михаил собрался и поехал к сосватанной бойцом девушке. Приехал, увидел и забрал в отряд. Свадьба состоялась 23 февраля 1943 г. В ближайшей деревне устроили скромное застолье [17]. А в ноябре 1943 г. в лесу недалеко от деревни Красный Берег Червенского района у них родился сын Борис, ставший доктором физико-математических наук. К слову, в 1949 г. у пары родилась дочь Наталья, которая в дальнейшем стала кандидатом педагогических наук.

В сентябре 1943 г. Михаил Михайлович был направлен в Белорусский штаб партизанского движения (БШПД) с отчетом о боевой деятельности бригады и для восстановления здоровья. Примерно в это же время началась блокада партизанской зоны, самолеты туда перестали летать. В результате М. М. Джагаров не мог вернуться в бригаду и попросил направить его в Красную Армию. Михаила Михайловича в декабре 1943 г. назначили заместителем командира батальона 518-го стрелкового краснознаменного полка 129-й стрелковой Орловской дивизии. Он проявил себя как опытный и смелый командир. Так, 22 февраля 1944 г. вместе со своим батальоном в бою сбив противника с промежуточного рубежа и преследуя его маневрированным ударом обеспечил выполнение поставленной задачи. После выхода из строя командира батальона взял командование на себя и 24 февраля прорвав оборону противника на р. Друть первым ворвался в траншеи противника, форсировал при этом р. Друть и захватил плацдарм на ее правом берегу, отбив четыре контратаки противника [4]. За выполнение боевой задачи 6 марта 1944 г. М. М. Джагарова наградили орденом «Красного Знамени».

Находясь в рядах Красной Армии Михаил Михайлович не терял надежду вернуться в партизаны. И в июне 1944 г. по предписанию БШПД его снова направили в 1-ю Минскую партизанскую бригаду. Как раз в это время командир бригады Е. А. Иванов вылетел в БШПД и М. М. Джагаров был назначен временно исполняющим обязанности командира бригады [11, л. 96, 97]. Этот период совпал с началом наступательной операции «Багратион». Перед партизанами стояла задача по уничтожению отступающего противника. В период с 25 июня по 3 июля 1944 г. бригада обороняла район левого побережья р. Свислочь, обеспечивая беспрепятственный проход Красной Армии в тыл противника в районе Пуховичи – Марьина Горка. В ночь с 29 на 30 июня 1944 г. под командованием М. М. Джагарова были проведены две бригадные засады на шоссе Червень – Смолевичи. В результате движение на этом участке шоссе было приостановлено на три часа, что позволило сконцентрировать противника в одном месте и нанести по нему авиационный удар. После возвращения Е. А. Иванова с 11 июля 1944 г. Михаил Михайлович назначен начальником штаба бригады [11, л. 117]. 16 июля он принимал участие в партизанском параде на Минском ипподроме. После соединения с частями Красной Армии бригада занималась выявлением и уничтожением разрозненных групп противника в лесах Червенского, Пуховичского и Руденского районов.

Давая боевую характеристику Михаилу Джагарову, командование отмечало: «Тов. Джагаров М. М. исключительно смелый, волевой, решительный и инициативный командир. В любой обстановке ориентируется быстро и принимает правильное решение. Дисциплинирован, энергичен, предприимчив и находчив. Политически и тактически грамотный, требователен к себе и подчиненным; среди личного состава не только им руководимой бригады, но и ряда других партизанских бригад, пользуется большим авторитетом» [13, л. 399].

В июле 1944 г. М. М. Джагарова представили к званию Героя Советского Союза. В марте 1945 г. согласно решению Минского обкома КП(б)Б представление понизили до ордена Отечественной войны І степени. Этой награды Михаил Михайлович был удостоен через четыре года – по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 30 декабря 1948 г. Второй раз М. М. Джагарова представляли к званию Героя Советского Союза в 1965 г. [8, л. 14; 1, с. 2]. Однако, его кандидатура, а также еще 11 партизан, по неизвестным причинам вновь была отклонена. После расформирования партизанских соединений Михаил Михайлович остался работать в Беларуси. В сентябре 1944 г. его назначили заместителем районного, затем Главного уполномоченного СНК БССР по эвакуации белорусского населения с территории Польши. Работа здесь была достаточно опасной, уполномоченные и мирное население неоднократно становились жертвами банд. Основная задача уполномоченных заключалась в том, чтобы убедить белорусское, русское и украинское население территорий, отходивших к Польше, переселиться в СССР. Характеризуя работу М. Джагарова Главный уполномоченный Совета Министров БССР по эвакуации И. Круглик указывал, что «в результате большой разъяснительной и организационной работы, проведенной т. Джагаровым, из волостей к нему прикрепленных, эвакуировалось в Беларусь 152 белорусских хозяйства. За период работы т. Джагарова заместителем Бельского райуполносмоченного по району подано 2041 заявление, эвакуировано в СССР 1210 хозяйств» [10, л. 38].

С июля 1946 г. Михаил Михайлович работал в Министерстве иностранных дел БССР управляющим делами, с апреля 1956 г. – референтом-ответственным секретарем, старшим референтом-ответственным секретарем Комиссии по установлению персональных пенсий при Совете Министров БССР. Параллельно с работой учился на историческом факультете БГУ, который окончил в 1955 г.

М. А. Джагаров. [1930-е гг.]. Из семейного архива Б. М. Джагарова

В июле 1969 г. М. М. Джагаров перешел в Совет Министров БССР, сначала на должность заместителя начальника хозяйственного управления аппарата, с января 1973 г. начальника первого, с января 1975 г. второго отдела. Здесь он занимался вопросами защиты социалистической собственности и охраны правопорядка, подготовкой и проведением призывных компаний, подготовкой и воспитанием призывников, организацией учебы по гражданской обороне, трудоустройством и жилищным обеспечением офицеров и ушедших в отставку, деятельностью организаций ДОСААФ и др. В 1984 г. Михаилу Михайловичу установлена персональная пенсия республиканского значения. С февраля 1984 г. по март 1986 г. он являлся начальником второго отдела Государственного комитета БССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства БССР [9, л. 5–6; 16, л. 2 об.].

М. А. Джагаров. [1930-е гг.]. Из семейного архива Б. М. Джагарова

Помимо работы Михаил Михайлович активно участвовал в общественной жизни: являлся членом Президиума Белорусского республиканского совета ветеранов войны, Белорусского республиканского профсоюза работников государственных учреждений; в составе делегации Общества дружбы в ноябре 1969 г. посетил Чехословакию, в ноябре 1971 г. – Вьетнам. Написал несколько книг и ряд статей о партизанском движении и поездке во Вьетнам. За свою трудовую деятельность был награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», двумя почетными грамотами Верховного Совета БССР.

Умер Михаил Михайлович Джагаров в декабре 2005 г., похоронен на Северном кладбище г. Минска.

Источники и литература

- Баркун, Г. Не получили золотых звезд, но героями остались / Геннадий Баркун // История без купюр. – 15 окт. 1998 г. – С. 2.

- Воспоминания Б.М. Джагарова // Семейный архив Б.М. Джагарова.

- Джагаров Михаил Авдеевич [Электронный ресурс] // Память народа. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru. – Дата доступа: 15.05.2023.

- Джагаров Михаил Михайлович [Электронный ресурс] // Память народа. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru. – Дата доступа: 15.05.2023.

- Ионников, Е. Старик [Электронный ресурс] / Е. Ионников // Журнал

- «Самиздат». – Режим доступа: http://samlib.ru/i/ionikow_e_t/starik.shtml. – Дата доступа: 15.05.2023.

- Костры партизанские : [Записки командира 1-й Мин. партизанской бригады] / М. Джагаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Беларусь, 1974. – 304 с.

- «Мы лечили успешно, и к нам приезжали из других городов…». Стенограмма воспоминаний М.П. Кутанина из архива Музея истории Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского (1944 г.). / публ. М.А. Погорелова // Отечественные архивы. – 2022. – № 4. – С. 77–99.

- Национальный архив республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 4п. Оп. 81. Д. 1944.

- НАРБ. – Ф. 4п. Оп. Д. 59.

- НАРБ. – Ф. Оп. 2. Д. 1.

- НАРБ. – Ф. Оп. 1. Д. 1224.НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 7. Д. 1.

- НАРБ. – Ф. Оп. 8. Д. 69.

- НАРБ. – Ф. Оп. 15. Д. 7.

- НАРБ. – Ф. Оп. 15. Д. 279.

- НАРБ. – Ф. Оп. 2. Д. 1173.

- Обвенчанные войной [Электронный ресурс] // Беларусь сегодня. – Режим доступа: https://sb.by/articles/obvenchannye-voynoy.html. – Дата доступа: 15.05.2023.